「なぜ社員がついてこないのか」「どうして社員は離れていってしまうのか」―この疑問を抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。

社員の不満や不信感は、組織の中で見逃される微細なサインから始まります。労働環境の問題や不明確な評価基準、配慮の欠如した業務の振り方、厳しすぎる業務内容など、これらの要素が社員の不満を生んでいることが考えられます。

また、経営者自身の高圧的な態度やコミュニケーションの不足が、さらなる溝を生む原因となり得ます。

特に、創業社長に多いビジョナリー型経営者は、理想を追求するあまり、社員の気持ちや視点を理解するのが苦手なことがあります。社員がビジョンを共有できていない場合、「能力不足」「やる気がない」と誤解してしまいがちです。

社員が離れることで、企業には採用コストの増加や雰囲気の悪化といった大きな影響が及びます。この記事では、社員がついてこない理由やその対策を整理し、改善のヒントをお伝えします。

原因を明確にし、社員がついてくる経営を実現しましょう。

中小企業の経営サポートを専門とし、クライアントとの経営会議を毎年500時間、累計3,000時間以上こなしてきた経営コーチ、EOS®(起業家のための経営システム)の専門家が詳しく解説します。

社員が離れていく会社・社長の特徴とは

現代の経営環境は、市場や業界のトレンド、技術の進化などが絶えず変化する中で、経営者には常に適応力が求められます。その一方で、社員が離れていく会社や社長には共通した特徴があることが分かっています。

特に、ビジョナリー兼インテグレーターの役割を一人で果たせる経営者は全体の5%程度しかいないと言われています。ビジョナリー型の経営者が、現場をまとめるインテグレーターの役割まで担おうとすると、人材マネジメントが行き届かず、結果として社員が退職したり信頼を失うケースが少なくありません。

この問題を解決するためには、信頼できるインテグレーターを見つけることが重要です。インテグレーターが組織をまとめ、ビジョナリーである経営者が戦略やビジョンの構築に集中できる体制を作ることで、社員がついてくる環境を整えることができます。

下記の特徴は、インテグレーターと呼ばれる人が解決するべきものです。ビジョナリーの社長は、自分でどうにかしようとしない方が良いのです。

とはいえ、まずは「なぜ社員が離れていくのか」を知り、その原因を把握することが大切です。この記事では、社員が離れていく理由と、経営者として知っておくべき解決策について詳しく解説します。改善のヒントを掴み、社員が安心して働ける職場を目指しましょう。

特徴(1)労働環境が良くない

過度なストレスや長時間の労働が継続的に要求される環境は、社員の精神的な負担を増大させます。このような状況下で働くことは、社員の健康を損なうだけでなく、モチベーションの低下を引き起こすこともあります。このような不健康な労働環境は、社員の離職を促進させる要因ともなり得ます。

良い労働環境という言葉を聞くと、最初に想像するのは快適なオフィスや整ったデスク、良好な通気性や適切な照明のような物理的な条件かもしれません。確かに、これらの要素は働く上での快適さを大きく左右します。しかし、良い労働環境の定義はこれだけにとどまりません。

メンタルな側面も非常に重要です。実際に、社員の心の健康やモチベーションが維持されているかどうかは、その職場の働きやすさを示す大切な指標となります。仕事に対する情熱や意欲が持続的に高まっている状態は、その労働環境が良好であることを示しています。

良い労働環境を築くためには、物理的な快適さを提供するだけでなく、社員のメンタルな安定やモチベーションの維持にも気を配ることが不可欠です。

特徴(2)評価の基準に納得できいない

業績や貢献度の評価は、多くの企業で社員の働きを測るための重要な指標として用いられます。これは、社員がどれだけの成果を上げているか、また、その成果が会社の成長や目標達成にどれほど貢献しているかを示すものです。

しかし、社員がこの評価が公正だと感じられない場合、多くの問題が生じる可能性があります。

公正な評価が行われていないと感じた場合、社員のモチベーションは大きく低下します。なぜなら、自分の努力や成果が適切に認められていないと感じることは、働く意欲を失わせる大きな要因となるからです。

自分の働きが正当に評価されていないと感じると、それ以上の努力をする意義を見出せず、業務に対する熱意や情熱が減少してしまいます。

また、評価基準が不透明であるか、主観的であると感じられる場合、社員の中で不満や不信感が生まれることが考えられます。公正な評価のためには、その基準が明確であり、その上で透明性が保たれる必要があります。

透明性が欠如すると、社員は評価のプロセスや結果に疑念を抱くようになり、会社全体に対する信頼感が低下することが考えられます。

公正で透明な評価制度は、社員のモチベーションを維持し、組織全体の信頼と結束を高める上で欠かせない要素です。

特徴(3)仕事の振り方に配慮がない

仕事を割り振るとき、組織のリーダーや管理者が考慮するべき最も重要な要素の一つは、社員の能力や希望です。なぜなら、それぞれの社員は独自のスキルセットや経験、そしてキャリアに対する期待や希望を持っているからです。

社員の能力や希望を無視して仕事を任せると、その社員が持つ能力を最大限に活用できない可能性があります。

たとえば、高い技術スキルを持つ社員に、そのスキルをほとんど使用しないような単純な業務を割り振ると、その社員は自らの能力を十分に発揮できていないと感じるかもしれません。このような場合は、時間とともにモチベーションの低下に繋がり、結果的に業務の効率や成果にも悪影響を及ぼす可能性があります。

また、社員の希望や能力を考慮せずに継続的に過大な仕事の負担を強いると、過労のリスクが高まります。長時間労働や継続的なストレスは、社員の健康や精神的な安定を脅かす要因となります。

このような状況は社員の離職を招く要因ともなるでしょう。自分の能力を適切に活かせない環境や、過度なストレスが継続する職場に留まる意欲を失う社員は少なくありません。

社員の能力や希望を考慮した適切な仕事の割り振りは、モチベーションの維持、健康の確保、そして離職率の低下に直結する重要な要素であり、経営者やリーダーはこれを軽視することなく、常に注意深く取り組むべきです。

特徴(4)職場の人間関係が良くない

人間は社会的な生き物であり、日常生活の中でさまざまな人と関わりを持ちながら生きています。そのため、人間関係に起因するストレスや不満は、私たちの心理や感情に大きな影響を及ぼすことが多いのです。

特に、職場という環境は多くの時間を過ごす場所であり、そこでの人間関係は私たちの気分や働き方、モチベーションに深く関わります。

良好な人間関係は、ポジティブなエネルギーを生む一方で、トラブルや対立が生じた時、その影響は深刻となることが多いです。特に、上司や部下との関係性は業務遂行の上で非常に重要であり、この関係に亀裂が生じると、仕事の効率や成果に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

コミュニケーションの不足は、誤解や不信感を生む大きな要因となります。上司が指示や期待を明確に伝えない場合、部下は何をどのように進めれば良いのか迷ってしまうかもしれません。逆に、部下が自分の考えや悩みを上司に適切に伝えられない場合、上司は部下の状況やニーズを理解することができず、適切な指導が難しくなります。

このようなコミュニケーションの不足や人間関係のトラブルは、職場の雰囲気を悪化させる要因となります。悪化した雰囲気の中で働くことは、社員のストレスを増大させ、仕事の質や生産性を低下させる可能性があります。

そして、このような職場環境は、多くの社員が離れる原因ともなるでしょう。良好な職場環境を保つためには、コミュニケーションの促進や人間関係のトラブルの早期解決が不可欠です。

特徴(5)キャリアアップが難しい

私たちが仕事を選ぶとき、給与や職場環境だけでなく、自分のキャリアの成長や将来の展望も大切な要素として考慮されます。自分の成長やスキルアップの機会が会社内で十分に得られないと感じた場合、社員は不安や不満を抱えるようになるでしょう。

特に若い世代の社員や高いスキルを持つ専門家たちは、自らのキャリアの展開を真剣に考え、それに合わせた場所での働き方を模索します。

企業が提供する研修や教育プログラムは、社員のスキルや知識を向上させるための重要なツールです。社員は新しい知識や技術を学び、自身の仕事の質を高めることができます。

しかし、このような研修の機会が不足している場合、社員は自分の成長が停滞していると感じることがあり、長期的なキャリアプランの中で自分の位置を見失うことがあります。

このような状況が続くと、社員は自らのキャリアの可能性を他の企業で模索するようになります。彼らは新しい環境での新しいチャンスや成長の機会を追求することで、自分のキャリアの方向性を再確認しようと考えるかもしれません。

特徴(6)仕事がハードすぎる

人は働くことで自己実現を図るとともに、生計を立てたり、さまざまな目的を果たすために労働をします。しかし、働くことには限界があり、人の身体や心には負担となる要因が存在します。

長期的な過労や、絶えず高いプレッシャーの中での業務は、その負担の大きな要因となることが多いです。過労は、人の身体に多くの負担をかけることで、疲れや疲労を引き起こすだけでなく、長期的にはさまざまな健康問題をもたらす可能性があります。

また、高いプレッシャーの中での業務は、心の健康にも悪影響を及ぼすことが知られています。不安やストレス、うつ病などの精神的な問題が発生するリスクが高まることがあります。

これらの問題は、社員のモチベーションの低下にもつながります。働きがいや成果を上げる喜びは、業務を遂行する上での大きな動機づけとなるものです。しかし、持続的な過労や高いプレッシャーが続くと、社員はやる気を失い、業務に対する情熱や熱意が失われることがあります。

このような状況が続くと、社員が自らの健康や幸福を守るために、退職を選択することが考えられます。特に仕事がハードすぎたり、職場に良い理解者がいない場合は、このリスクはさらに高まるでしょう。

企業や組織としては、社員の健康やモチベーションを維持・向上させるために、仕事の質や量、サポート体制などを適切に見直し、環境を整えることが必要です。

特徴(7)会社の方針に賛成できない

経営の現場において、経営者や上層部が持つビジョンや方針は、その会社の方向性や未来を示す重要な指標となります。一方で、社員はその会社の現場で日々の業務を担当し、具体的な成果を上げるために努力しています。

そのため、経営者や上層部の意向が社員の価値観やビジョンと一致しない場合、そのギャップが社員のモチベーションの低下や会社への帰属意識の喪失につながる可能性が高まります。

経営者が新しい戦略を導入したいと考えた場合、それが現場の社員の理解や納得を得られないと、実際の業務においてその戦略を適切に実行することが難しくなります。方針の変更が突然発表された上に、その背景や理由が十分に説明されない場合、社員は不安や疑念を抱くことがあります。

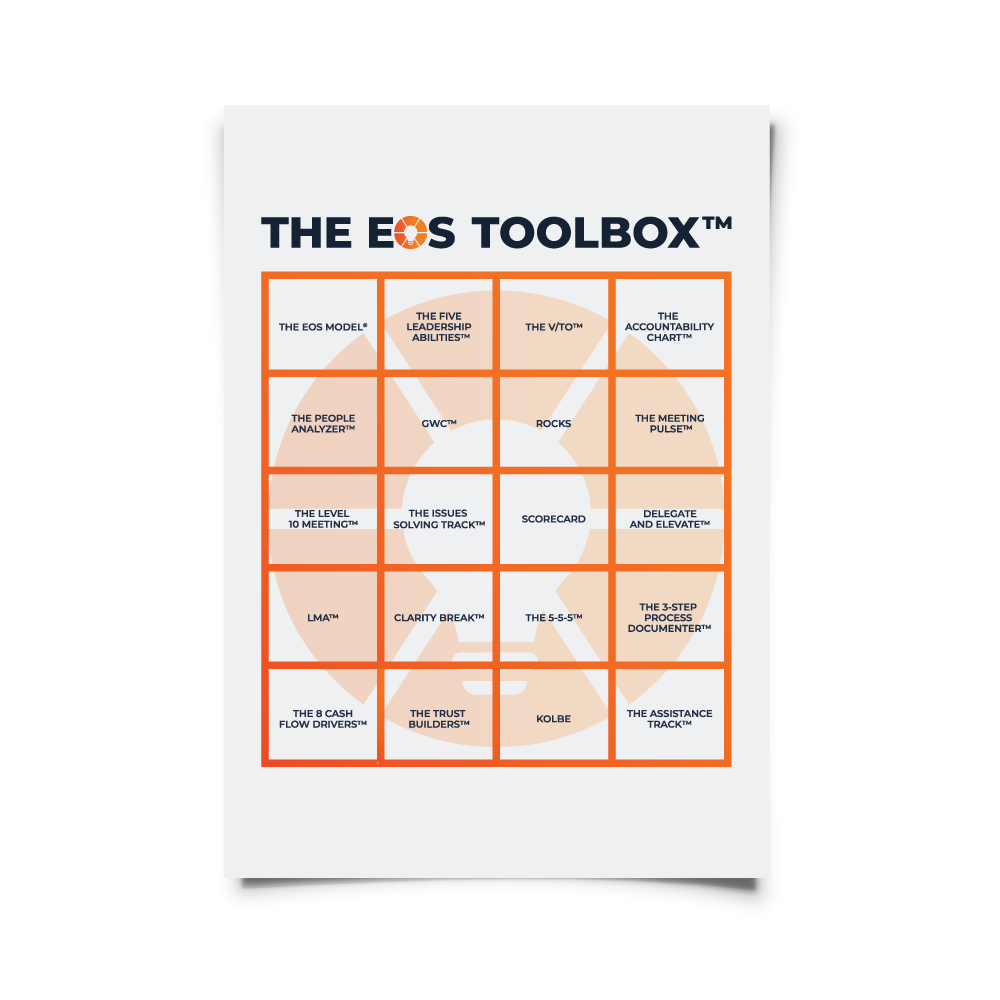

こうしたプロセスをサポートするために役立つのが、EOS®のビジョントラクションシートです。このツールを活用することで、ビジョンや戦略を明確化し、それを現場と共有することで、社員が自らの業務にどのように活かすかを理解できます。結果として、会社全体が一体感を持ち、目標に向かって前進する力を高めることが可能となるでしょう。

新しい方針や戦略を成功させるために、ビジョントラクションシートを活用してみてはいかがでしょうか?

全世界で20万社以上の企業に導入されている

ビジョンを現実に変える、実行力のためのツールキット

部下が辞めていく社長の特徴

企業のリーダーとしての行動は、部下やチームメンバーに対する影響が大きいものとなります。社長の特定の特徴や行動パターンが、部下の離職率を高める可能性があります。

続いて、部下が辞めていく社長が持つ特徴について紹介します。

特徴(1)高圧的な態度を取る

リーダーシップにはさまざまなスタイルが存在しますが、その中でも高圧的な態度を持つリーダーは、部下から見れば特に取り扱いが難しい存在となることが多いです。このようなリーダーの特徴として、命令や指示が一方的であり、部下の意見を受け入れることが少ないという点が挙げられます。

その結果、部下たちは自らの意見や考えを述べることが難しくなり、恐れや不安を抱くようになります。

これが長期にわたって続くと、部下たちのモチベーションの低下は避けられなくなります。モチベーションが低下すると、業務の効率や成果も低下し、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことが考えられます。部下たちは自分の成長やキャリアについて悲観的になり、新しいチャレンジやチャンスを逃す可能性が高まります。

特に、ビジョナリー型の経営者は、部下を直接指導・管理することが苦手な傾向があります。その場合、部下を効果的にマネジメントするインテグレーターを見つけ、役割を分担することが重要です。経営者自身が戦略やビジョンの構築に集中できるようにすることで、組織全体の効率とパフォーマンスを向上させることが可能になります。

この役割分担を明確にするために役立つのが、EOS®のアカウンタビリティチャートです。このツールを活用することで、リーダーと部下の責任範囲を整理し、組織内の役割を最適化できます。結果として、オープンなコミュニケーションと効率的な業務遂行が可能となり、組織全体の健全な成長を促進します。

もしあなたがビジョナリー型のリーダーであるなら、インテグレーターを取り入れた役割分担を検討し、アカウンタビリティチャートを活用して組織の基盤を強化してみてはいかがでしょうか?

全世界で20万社以上の企業に導入されている

ビジョンを現実に変える、実行力のためのツールキット

特徴(2)部下のことを理解しようとしない

近年、1on1ミーティングが流行していますが、その本質は「言いたいことを伝える場」ではなく、「部下を理解する場」であることを忘れてはいけません。リーダーとして重要なのは、部下の声に耳を傾け、彼らの考えや状況を理解する姿勢です。

人間は基本的に、理解され、認められることを求める存在です。これは職場の環境においても例外ではありません。上司やリーダーといったポジションにいる人物からの理解や評価は、部下にとって非常に大きな影響を及ぼすものです。

部下を理解しようとしない上司がいると、その部下は自らのニーズやキャリアの目標、さらにはプライベートの事情など、多岐にわたる様々な側面においての配慮を受けられないと感じることとなります。

ある部下がキャリアの次のステップとして特定のスキルを習得したいと考えている場合、それを理解しない上司はその部下に適切な研修の機会を提供することができません。もし部下が家庭の事情で柔軟な勤務体制を求めているのに、それを考慮せずに業務を任せる上司がいれば、その部下は自分の事情を理解してもらえていないと感じるでしょう。

これらの状況が繰り返されると、部下は自分の価値が認められていない、あるいは自分の存在や意見が無視されているという感覚を持つようになります。その結果、職場に対する思い入れや帰属意識が低下し、それが長期的にはモチベーションの低下や離職を招くリスクとなります。

1on1では、「部下8:自分2」の割合で話すことを心掛けましょう。部下8:自分2を心がけていても、5:5くらいにはなってしまうものです。相手をしっかり理解しようとする姿勢を見せることで、部下は自分の価値が認められていると感じ、仕事に対するモチベーションや信頼感が向上します。

リーダーとして、まず部下を理解する努力をしましょう。理解が深まることで、より良い信頼関係を築き、組織全体のパフォーマンス向上につながるはずです。

特徴(3)レスポンスが遅い

人は自らの働きかけや質問に対して、ある程度の速さで反応や回答を求めるものです。職場の環境では、日常的な業務やプロジェクトの進行の中で、部下から上司への質問や要望が頻発します。

これは、部下が自らの業務を適切に進めるための確認や、新しい取り組みを始めるための了解を得るためなど、さまざまな背景があります。

このような時、部下からの質問や要望に対して上司からのレスポンスが遅れると、部下はどのような行動を取るべきかの判断が難しくなります。この状態が続くと、部下は自分の仕事に対する方向性を見失ったり、進行中の業務が停滞してしまうリスクが高まります。これが部下のフラストレーションの原因となります。

部下が困っているのを上司がずっと放置していると、部下が孤立していると感じる原因となります。例えば、部下が新しいプロジェクトを進める中で困難に直面した場合は、適切なサポートやアドバイスが期待されます。これが得られないと、部下は自分一人で問題を解決しなければならないというプレッシャーや、自分の声が上層部に届いていないという不安を感じます。

これらの感情が積み重なると、次第に組織や上司に対する信頼を失う傾向が強まります。信頼は、組織の健全な運営や、社員のモチベーションの維持にとって非常に重要な要素です。上司やリーダーとしては、部下からの声に耳を傾け、迅速かつ適切に対応することが求められます。

ただし、上司も常にリアルタイムで対応する必要はありません。例えば、この時間にまとめて返信するといったルールを設けることで、効率的かつ一貫性のある対応が可能になります。

会社から社員が離れていくことのデメリット

社員が会社を離れることは、組織にとって様々なデメリットをもたらします。近年では、人材の確保や育成がビジネス成功の鍵となる中、社員の流出は深刻な問題として捉えられています。

続いては、社員が離れていくことのデメリットについて解説します。

社員を育成できない

企業の経営や運営において、人材は非常に重要な要素となります。企業活動の多くは、社員の手によって実施されるため、適切な人材を確保しておくことは絶対的に必要となります。しかし、社員が頻繁にその組織を離れると、企業はその都度、新しい社員を採用するための手続きを進める必要が出てきます。

採用活動というのは、一見シンプルに見えるかもしれませんが、実際には多くの工程や手間がかかるものです。求人広告を出稿する際には、広告代や情報掲載の料金が発生します。多くの応募者から適切な人材を見つけるためには、面接を行ったり、スキルチェックを実施したりすることも必要となります。

このような採用のプロセスには、企業の人事部門や関連部門の手間と時間が多くかかります。

新しい社員が採用されたとしても、即座に彼らが業務を遂行できるわけではありません。新入社員のオリエンテーションや研修を通じて、企業の文化や業務内容を理解してもらう必要があります。

新しい社員はまだ十分な業務能力を発揮できないことが多いため、生産性が低下するリスクが伴います。研修中の社員は、他のベテラン社員からのサポートや指導を受けることが多いため、ベテラン社員の業務にも影響を与える可能性があります。

このように、社員の頻繁な退職とそれに伴う新しい採用は、企業のリソースや生産性に影響を及ぼすことが一般的です。そのため、企業としては、長期的に安定して働いてもらえるような環境や待遇を整えることが重要となるのです。

職場の雰囲気が悪くなる

組織や職場の中で、社員が継続的に離職する状況は、多くの影響をもたらす可能性があります。頻繁な離職は、残留している社員たちにも様々な感情や疑念を生む要因となり得ます。

たとえば、多くの同僚が次々と退職することを目の当たりにすると、「私たちの職場に何か問題があるのではないか?」や「私も他の場所で働いた方が良いのかもしれない」といった不安や疑問を持つことが普通です。

このような場合、職場の雰囲気や環境は次第に悪化していく可能性があります。社員同士の信頼関係が揺らぎ、かつてのようなチームでの連帯感や協力の精神が薄れることもあります。

社員同士の絆や信頼関係は、日々の業務を円滑に進める上で非常に大切な要素であり、それが失われると、業務の効率や成果にも影響を及ぼすことが考えられます。

新たに採用される社員に対しても、頻繁な離職が問題となることがあります。新入社員が、新しい組織やチームに馴染むためには、安定した環境や信頼できる先輩・同僚のサポートが必要です。しかし、離職率が高いという情報を知った上で入社すると、その組織に対する不安や疑念を抱きやすくなります。

社員が離れていくときに社長がやるべきこと

社員が会社を離れることは、組織にとって大きな損失をもたらす可能性があります。そういった状況に対応するため、社員が離れていくときに社長がやるべきことについて、具体的なアクションについて最後に解説します。

特にビジョナリー型の社長は、インテグレーターと一緒に下記のことを考えてみてください。

従業員のキャリアを考えた人事の見直し

人々が働く動機の一つには、自分の将来に対する明確な展望や成長を実感することがあります。とくに長期的なキャリアを求めている社員たちは、自らの仕事や経験がどのように未来のキャリアの道筋に影響するのかを確信したいと思っています。

しかし、もし社員が自分のキャリアの展望が見えにくい、あるいは現在の業務や役職が自分の能力や希望と合致していないと感じる場合、その社員は不安や不満を感じ、最終的には会社を離れる選択をするかもしれません。

経営者や人事部門は社員一人ひとりのキャリアを真剣に考慮し、その社員の能力や希望に応じた役職や業務を提供することが非常に重要となります。技術的な能力を持つ社員には研究開発のポジションや新しいプロジェクトを担当させることで、彼らの技術的なスキルを活かす機会を提供することが考えられます。

また、リーダーシップやマネジメントのスキルを持つ社員には、チームや部門のリーダーとしての役職を提供することで、その能力を発揮させる機会を増やすことができます。

社員の成長をサポートするための取り組みも強化することが重要です。定期的なキャリアカウンセリングや教育研修を実施することで、社員が自らのキャリアの展望を明確にし、自分の成長や進化を実感できる環境を整えることができます。

これらの取り組みは、社員が自分の将来のキャリアに対してポジティブな気持ちを持ち続け、会社に対する思い入れを強化するために必要不可欠なものとなります。

評価制度と給与の見直し

公平で透明性のある評価制度が企業にとってなぜ重要かと言うと、それが直接、社員のモチベーションの向上に影響を与えるからです。社員一人ひとりは、自分の努力や成果が正当に評価されているかどうかを常に気にしています。

そのため、評価の基準を明確にして、それをもとに給与や報酬を決定することが非常に重要となります。社員は自分の仕事の価値を正確に理解し、自分が行う業務に対する納得感を得ることができます。この納得感が生まれることで、社員の所属意識や組織へのコミットメントが高まり、最終的には仕事への熱意や生産性も向上するでしょう。

以上のことから、公平で透明性のある評価制度を整えることは、企業全体のパフォーマンス向上にも繋がる要因となるのです。

ミスマッチを防ぐため採用の見直し

採用は企業にとって非常に重要なプロセスの一つです。新しい社員を迎えることは、企業の将来の成長や成功に直接的に影響するため、その選択は慎重に行われるべきです。

採用時に重要なのは、企業の文化や価値観、そして企業が求めるスキルが、志望者の期待や能力と合致しているかどうかを確認することです。

もし企業と志望者の間に大きなギャップが存在する場合、後にその社員が企業の環境や業務に馴染むことが難しくなり、これを「ミスマッチ」と呼びます。ミスマッチが生じると、新入社員が期待していた業務内容やキャリアの展望、企業の文化と現実が合致しないため、不満や不安を感じることが増えます。

ミスマッチが起こると、社員のモチベーションの低下や早期退職といった問題を引き起こす可能性があります。そのため、採用プロセスを見直すことが求められます。

EOS®の考え方では、このプロセスをシンプルかつ効果的に進めるために、採用時の基準は2つしかありません。それが、「正しい人」と「正しい席」です。

「正しい人」とは、企業のバリュー(価値観)を共有し、それを同じように大事にできる人を指します。企業文化や価値観が合わない人を採用すると、早期離職やモチベーション低下といった問題が発生しやすくなります。一方で、価値観が一致している社員は、組織内で長期的に活躍し、チームの一体感を高めてくれます。

「正しい席」とは、その人が企業内で果たすべき具体的な役割が明確であることです。採用時に役割が曖昧であると、社員が自分のポジションに違和感を覚えたり、業務に集中できなくなることがあります。事前にその人が果たすべき役割をしっかり定め、その席にふさわしい人材を選ぶことが大切です。役割が明確であるほど、新入社員は迅速に業務に適応し、成果を出せるようになります。

この2つの基準を守ることで、採用時のミスマッチを防ぎ、新入社員が企業文化に馴染みやすくなるだけでなく、業務への早期貢献も期待できます。また、採用後もオンボーディングを徹底し、十分な研修やサポートを提供することで、社員がスムーズに組織に溶け込む手助けを行いましょう。

「正しい人」と「正しい席」を意識した採用プロセスは、企業全体の生産性向上や長期的な成功の鍵となります。

職場の環境を整える

快適な職場環境の重要性は、多くの企業や研究で指摘されています。職場の環境が直接的に社員の日常の働き方や感じる気持ちに影響を及ぼすからです。快適な環境には、社員の生産性や満足度を高める効果があるとされています。

オフィスの環境というのは、物理的なスペースやそのデザイン、照明や温度など、社員が働く上で感じるさまざまな要素を指します。明るく開放的なオフィスは、社員の気分を明るくし、クリエイティブな思考を促進する可能性があります。適切な温度や静かな環境は、集中して仕事を進めるのに役立ちます。

使用する機材やツールの最新化も非常に重要です。古いコンピューターやソフトウェアを使用すると、作業速度が遅くなったり、トラブルが頻発してしまうことがあります。最新の機材やツールを使用することで、社員の作業効率が向上し、ストレスも軽減されるでしょう。

福利厚生の拡充も社員の満足度向上に影響します。健康診断、リフレッシュ休暇、子育て支援など、さまざまな福利厚生を提供することで、社員の生活をサポートし、長期的な雇用を促進します。

これらの取り組みを通じて快適な職場環境を整えることは、社員の離職率を低下させるだけでなく、企業全体としての生産性や競争力を向上させる鍵となるのです。

人間関係や風通しをよくする努力をする

人間関係のトラブルやコミュニケーションの不足は、職場における日常の生活の中で社員が直面する非常にデリケートな問題です。

多くの場合人間関係のトラブルやコミュニケーションの不足原因となり、社員は職場に対する熱意を失い、最終的には会社を離れるという選択をすることがあります。これらの問題を早期に察知し、適切に対応することが非常に重要となります。

人間関係のトラブルが発生する背景には、個々の価値観や考え方の違い、仕事のプレッシャーやストレス、コミュニケーションのスキルや方法の不足など、さまざまな要因が考えられます。これらの要因が積み重なることで、社員間の摩擦や誤解が生じやすくなります。

このような状況を改善するためには、定期的なチームミーティングや意見交換の場を設けることが効果的です。チームミーティングを通じて、プロジェクトの進捗や問題点、改善点を共有することで、メンバー同士の理解が深まり、互いの立場や考えを尊重し合う文化を育むことができます。

意見交換の場を設けることで、社員が自分の意見や考えを自由に表現し、他の社員とのコミュニケーションの機会を増やすことができます。このような取り組みを継続的に行うことで、オープンなコミュニケーションの文化を育て、人間関係のトラブルやコミュニケーションの不足を減少させることが期待されます。

こうした取り組みを効果的に行うには、適切なミーティングのフレームワークを活用することが有益です。そこで、EOS®のミーティングツールがおすすめです。このツールは、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、効果的なミーティングを実現するための強力なサポートを提供します。

職場の人間関係やコミュニケーションの改善を目指す方は、以下のリンクからEOS®のミーティングツールをダウンロードして、実践に役立ててください。

社長の努力が社員に伝わらない理由

社長は頑張っているのでなぜか社員にそれが伝わらない…その理由を考えてみましょう。

社員との意識の差

社員が社長についていっていないというよりも、社員が社長に「何を期待されているのか」そもそもわかっていないという問題があります。社員に対して、「あなたの役割はこうで、ここまでやることを期待しています」と伝えていない社長が意外にも多いものです。

社長が社員に期待していることを、当の本人(社員)が理解していないので、双方に意識の差が生まれている状態です。このギャップを埋めるには、1on1などで、「あなたに期待していることはこうです」と伝えた後に、その人に伝わっているか確認するために、「もう一回言ってみてください」と確認することが大事です。

反対に、社員の人が言ったことを社長も、「あなたが言ったのはこういうことですね」と確認することで、徐々に意識の差は少なくなってきます。

同じことを伝えても、持っている知識や経験が異なるので、違う捉え方をされることが多々あります。お互いにどのように理解したか確認し合い、歩み寄ることが大切です。

幹部の経営意識が足りない

経営視点をもっているのは社長だけ……このような状況を変えるには、経営をチームとして行う必要があります。経営チームをつくり、社員も経営者の一員として定期的に経営会議に参加させます。

そこでは社長のことが課題リストにあがることもあります。つまり、社長のことですら、社員も巻き込んで共に解決しようとするのです。

従来の会社であれば、社長のことに限っては社員には変えようのないこととして受け入れてしまいがちですが、社員が社長のことですら自分たちで意見を出し合えるようになると、経営者の視点で会社のことを自分事として考えられる癖がつきます。

\ 全世界で20万社導入の経営システム/

社長と社員、立場は違っても意識の差を埋めることは可能?

ここまで、社長と社員の意識の差についてお話ししてきましたが、ここからは具体的な解決に向けた提案をしていきたいと思います。

まず、おさらいします。

意識の差を埋めるには、以下の3点が重要だということはわかりました。

- コミュニケーション

- ビジョンの共有

- 社員の声に耳を傾ける

では、どのようにしてこれらを実行すればよいのでしょうか。

EOS®のアカウンタビリティーチャートは、これらを無理なく自然に実行できるツールです。

アカウンタビリティチャートを使って、組織の中の正しい席(役割)と正しい人を定義します。席の役割を箇条書きにして、「この席に着く人にはこれらの役割がある」と認識させます。

組織の中のどの人が、どのような役割を担っているか、またそこにふさわしいのは誰かという議論を会社の全員で行うことが何よりのコミュニケーションになるほか、会社の業務が可視化され、全体の中での自分の立ち位置を知ることができます。

社長が人知れずEOS®を導入するのではなく、導入のプロセスをオープンにして全社的に取り組むことが大事です。

下記から、EOS®のアカウンタビリティーチャートをダウンロードください。

全世界で20万社以上の企業に導入されている

ビジョンを現実に変える、実行力のためのツールキット

経営は一人で頑張るものではない。EOSはチーム経営を推奨している

経営は、一人で頑張るものではありません。EOS®は、組織全体のパフォーマンスを最大化するために「チーム経営」を推奨しています。特に、ワンマン経営に限界を感じたら、経営チームを作り、組織全体で問題を共有し解決する文化を築くことが大切です。

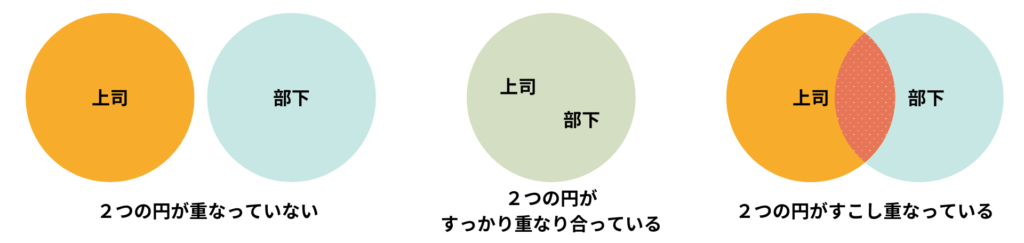

では、自社がチームとしてどのような状態にあるのかを考えるために、上司と部下の業務領域を円として視覚化してみましょう。この円の関係性には次のようなパターンがあります:

- 2つの円が重なっていない

上司と部下が、ほとんど(まったく)関わりがなく、コミュニケーションがない状態です。上司からしてみたら、「信頼して任せている」ということであっても、部下は、「放任されている」と感じてしまいます。

- 2つの円がすっかり重なり合っている

上司が部下に対して手厚く、一つひとつ事細かに指導している状態です。部下にとってはありがたい環境ですが、これでは2人いるのに1人分の仕事しかできていないことになり、生産性という意味ではよい状態ではありません。

- 2つの円がすこし重なっている

適度に任せつつ、管理すべきところはしっかりと管理し、指導もしている状態です。このように、「少しだけ関わりがある」状態というのがEOSでは理想です。定期的なミーティングなどを設けて、双方の業務を確認し合える関係を構築しましょう。

また、コミュニケーション以外の部分では、部下のマインドセットも重要です。

EOS®では、部下を自分(上司)の仕事を手伝ってもらう人(アシスタント)認識させるのではなく、会社の目指すべきビジョンを一緒に達成する仲間であると認識させます。

この、ビジョンを一緒に達成する仲間には、「社長」も含まれます。

社長という肩書があるおかげで、社員は社長を仲間と認識することは難しいかもしれませんが、チームにおいて「社長」はひとつの役割です。EOSの言葉でいう「ビジョナリー」という、組織にとって欠かせない役割を担当しているだけです。

会社規模が大きく、社長1人では達成できない事業をしているのであれば、社長の手が及ばない業務を担当するのが社員という存在です。会社である以上、立場的に上や下はありますが、それも役割として存在しているだけのことです。根底にあるのは、一緒にビジョンを達成する仲間という認識です。

極端な例ですが、経営が安定して、社長が社員に仕事を任せられるようになり、自分は遊んでいるとなると、「一緒にビジョンを達成しよう」という言葉も嘘に聞こえ、一緒に働いている社員はどんどん心が離れていきます。社長はビジョナリーやインテグレーターという役割の中で最大限にパフォーマンスを発揮することが大事です。

自分の会社のビジョンや行動規範が建前として形骸化していないかもう一度考えてみてください。もし、形骸化してしまっているのであれば、社長自身がそのビジョンに魅力を感じていないか、もはや信じられなくなっているのかもしれません。ビジョンや行動規範は社長が社員に対して向けるものと考えがちですが、そうではありません。

ビジョンや行動規範は社長にも向けられています。社長の行動をみて、社員は、「ついていこう」と思うことができるのではないでしょうか。

「経営チーム」を作る上で、参考になる動画をご用意いたしましたので、こちらもぜひご覧ください。

まとめ

社員が会社を離れる背景には、さまざまな原因が存在します。

主な特徴として、労働環境の不良、不透明な評価基準、仕事の不適切な振り分け、職場の人間関係の悪化、キャリアアップの困難さ、過度な仕事の量、会社の方針に対する不満が挙げられます。

また、高圧的な態度、部下の理解の欠如、迅速な対応の不足、パワハラなど、上司や社長の行動や態度も社員の退職を促進する要因となり得ます。

経営者(社長)として、「なぜ会社のビジョンや方針に社員がついてこないのか?」と感じることはありませんか?

これは、あなたの組織におけるビジョンの不明瞭さ、コミュニケーションの欠如、役割や責任の曖昧さなど、多くの要因が絡み合って生じる課題であるかもしれません。

このような状況で真の変革をもたらす解決策として、EOS(Entrepreneurial Operating System)が挙げられます。

まず、EOSは、あなたの組織の現在の課題を明確にすることからスタートします。社員が指示に従わない、方針が一貫しない、成果が上がらないなどの具体的な問題を特定し、その背景にある根本的な原因を探ります。

次に、EOSの6つの核心的要素、すなわち組織のビジョン、人々、データ、問題、プロセス、牽引力を紹介します。これらの要素を整えることで、組織全体の動きが一致し、社員一人ひとりがその方向性に共感し、積極的に行動を起こすようになります。

成功事例もたくさん存在します。他の組織がEOSを導入することで、どのように業績を向上させ、社員のモチベーションが上がりました。実際のところ、多くの組織がEOSの導入により、前述のような課題を克服しています。

EOSは決して「一時的な解決策」ではありません。あなたの組織の特性や課題に合わせてカスタマイズできるため、長期的なパートナーシップとしてのサポートが可能です。この取り組みの結果として、社員が経営層のビジョンに共感し、積極的に行動する組織を築くことができるでしょう。

社員の離職に悩む経営者の方は、ぜひEOSを導入してみてくださいね。

コメント